ども、『十四代』(←日本酒です。)と聞くだけで、よだれが出てくるFPゆとらです。

幸いなことに、今までたくさんの種類の『十四代』を飲ませてもらったが・・・

どれもシビれるほど旨い!

そんな『十四代』は、もはや「幻のお酒」と言われるくらいプレミアがついてしまった。

買いたい!と思っても、とんでもない値段でしか販売していないことが多いのだ。

でも、どうしても飲みたい!家飲みしたい!

〇〇(記念日・正月など)ぐらいイイ酒飲みたい!!

そこで、今回は『十四代』に似た味、または近い味、関連性のある日本酒を集めてみた。

どれもなかなかイケる日本酒ばかりなので、十四代が買えなくても、十四代系の旨い日本酒で晩酌してはいかがだろう?

『十四代』ってどんな味?

まずは『十四代』(と言っても種類はいくつもあるのだが)の味について。

飲んだ人はご存知かと思うが、そんじゃそこらの・・・と言ってはなんだが、フツーの居酒屋やコンビニ・スーパーに置いてる日本酒とはまったく異なる、それはそれは素晴らしい風味のお酒だ。

マスカット・メロン・ピーチ・洋梨・青りんご・バナナのような・・・

とよく形容される。

飲む人によって印象は変わるが、共通しているのは『十四代』はとっても「フルーティ」で飲みやすいってこと。

そして「まろやか」であるということ。

よって、似た味とは『十四代』のように「フルーティ」で「まろやか」(もちろんそれだけではない深み!)である日本酒ということになる。

だけど実は「フルーティでまろやか」な日本酒は数あれど、『十四代』に似た深みあるフルーティさ、まろやかさにはそうそう出会わない。

やや甘口も思える飲み口だが、甘さがくどくならず辛口かと言わんばかりに最後にはスパッと切れる。

そのくせ余韻はファンタジックでファンタスティック・・・。

とても基準が高くなってしまうのだが、一定の基準を満たしており、『十四代』系と言える根拠があるようなお酒のみ、今回は紹介したいと思う。

十四代の高木酒造が醸すレギュラー酒「朝日鷹」

まずは『十四代』の高木酒造が醸す『朝日鷹』だ。

意外と知られていなかったりするのだが、『朝日鷹』は『十四代』と同じ高木酒造が醸す別ブランドのお酒。

地元で親しまれている「地元流通酒」になる。

もともと『十四代』は、江戸時代より400年続く高木酒造の古酒に使われていたブランド名。

ゆとら

ゆとら昔から地元で親しまれていたのは『十四代』ではなく『朝日鷹』なのだ。

『朝日鷹』はよく飲むが、十四代に似てこれがまた旨い!思わず唸る旨さ。

十四代 本丸とおんなじじゃん!

と言う人もいるぐらいだが、『十四代』が完成してから『朝日鷹』も旨くなったと言われている。

高木酒造の日本酒は十四代以外でもうまい!

「底辺が旨ければ上はもっと旨いと想像してもらえる」との思いから、最もレギュラーなお酒でも高級酒同様の造りを行っているという高木酒造。

『朝日鷹』は、高木酒造の正統な『十四代 本丸』と兄弟のレギュラー日本酒だ。

『朝日鷹』と『十四代 本丸』は、もちろん別の酒だが、流通経路の違いはあるものの特に序列は無いようだ。

よって『朝日鷹』は、味にはこだわるが銘柄名にこだわらない人にこそおすすめ。

むしろ高木酒造のメインで醸すお酒は、以前から『十四代』ではなく『朝日鷹』だったのである。

看板酒がマズイわけがない!

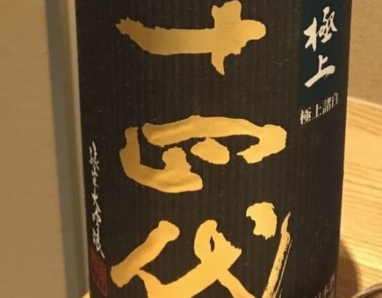

十四代の高木酒造が醸す高級大吟醸「黒縄」

「十四代」の高木酒造が醸す高級な大吟醸酒が『十四代 黒縄』だ。

「十四代も高級酒だろ?」という声が聞こえてくるが、『十四代 本丸(本醸造)』は、実は一升瓶で定価2,000円ぐらいなのだ。

日本酒「十四代」にも種類があり、そのひとつが「黒縄」

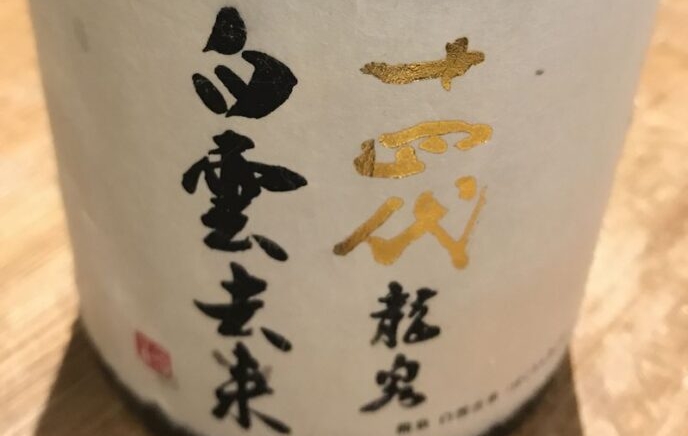

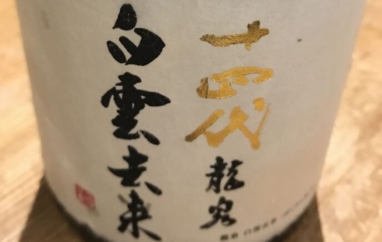

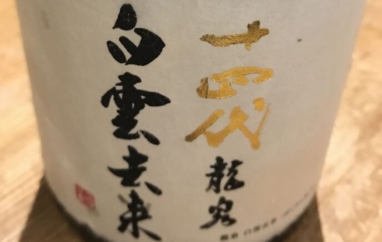

もちろん『十四代』にも様々な種類があるので、『十四代 白雲去来』『十四代 龍泉』とか…もともとの値段が高いものもあるが、『十四代 本丸』はレギュラー酒なので、定価はさほどでもないのである。

が、爆発的な人気により定価で買えないほどのプレミアが付いてしまったという次第。

話がソレたが、その十四代の高級ラインのひとつ『十四代 黒縄』。

「黒縄」という名前は、山形では特別に高品質の米が入った俵には遠くからでも目立つよう黒縄をかけていたことに由来するらしい。

これはさすがに飲んだことも出会ったこともないのだが、飲んだ人によると「ありえないほどの果実感」だそうで。

ま、「フルーティ」ということで『十四代』に通ずるものがあるものと思われる。

『十四代』を複数種飲んだことがある経験から言わせていただくと、高木酒造の醸す日本酒は『朝日鷹』も含めて、多くは方向性が似ている。(だけどどれも味は違うのが不思議。)

実際にはもちろん風味は種類ごと違うが、どれも『十四代』は「スーッと喉に吸い込まれる感じ」がするぐらい飲みやすい(なのに深みもある)ので、「方向性が似ていると感じてしまう」と言ったほうが正しいだろうか。

アルコール度数が低いわけではないのに、嫌な雑味がないから「喉に通過する瞬間」が「まろやか」だし、いわゆる「おっさんっぽい」日本酒臭(アルコール臭)さは皆無(←ココがメチャ秀逸)で、極めて「フルーティ」に感じられる。

『十四代 黒縄』もこの流れを汲んだ高級な大吟醸酒ということになろう。

だが・・・『十四代』と同じくお値段が高いので「十四代の代わり」というよりは「十四代の高級酒」であることに注意だ。

「十四代のようなお酒が飲みたいけど、もっとコスパに優れたお酒ない?」って人には向かない。

ゆとら

ゆとら紹介しといてなんだが…スマン。

昔はただの「黒縄」だったが、いつの間にか【十四代ブランド】になったようで、現在では『十四代 黒縄』である。

なので「十四代に似た」ではなくなってしまった。。。重ねてスマソ。

十四代(高木酒造)の薫陶を受けた日本酒

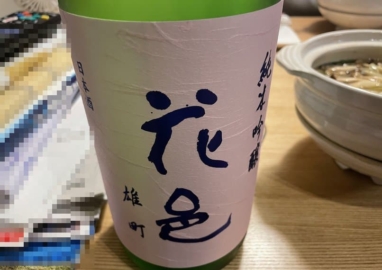

1.花邑(はなむら)

十四代の高木酒造から異例の技術指導を受けて作られた日本酒が、1874年創業で秋田の名蔵元である両関酒造の『花邑(はなむら)』だ。

『花邑(はなむら)』は、高木酒造の技術指導のもと醸されており、その半端なさと言ったら…

お米作り、製造、保管、商品名、ラベルのデザインに至るまで、すべてに高木酒造からの技術指導・監督を受けているほどのこだわりよう。

当然耳の早い日本酒愛好者によって『花邑(はなむら)』も、たちまち人気酒のスターダムを駆け上がっている。

なのでお値段もやや高めになることが多いが、比較的『十四代』よりは入手しやすく、僕も近隣の酒屋で大体いつも『花邑(はなむら)』を見かけることができる。(と言っても、しっかり温度管理できるそれなりの酒屋でしか手に入らないと思う。)

『花邑(はなむら)』も飲むことが多い日本酒だが、「あ、十四代系だ。」という旨味が口一杯に広がる、やはり芳醇旨口系に属する日本酒だ。

当然ながらアルコール臭い日本酒臭は皆無。

個人的には『十四代』と比べると『花邑(はなむら)』の方がやや甘口。

なのに不思議なのが『花邑(はなむら)』は、種類にもよるがほんの少し辛口な造りと感じることがある。

『十四代』より甘いにもかかわらず、全体的に後味が少しだけドライ(辛口)という個性がある。

これは好みの問題かもしれないが、少しキレを重視する方には向いているかもしれない。

『花邑(はなむら)』は、酒米ごとに風味は異なるものの、いずれも十四代系のまろやかな甘さと旨さが共存しているという点で共通している。

「十四代直系」と言っても過言ではないその旨口は、一度味わっておくべしだ。

『花邑(はなむら)』は、【十四代(高木酒造)の技術指導が入っている】というのが明確に伝わる銘酒である。

2.翠玉(すいぎょく)

『花邑(はなむら)』を醸す両関酒造が、十四代の高木酒造からの技術指導を受けて醸される日本酒第二弾が『翠玉(すいぎょく)』である。

『翠玉(すいぎょく)』は、まだまだ知名度も低く、比較的手に入れやすい日本酒だ。

値段もまだ財布に痛くないレベル。

翠玉=エメラルドの意味通り、透明感のある甘み、旨味、酸味のバランスが良く、クセが少ないため食事とのペアリングがしやすい。

スッと喉に入る感じが十四代っぽい「日常使いしやすいミニ十四代」という感触だ。

ゆとら

ゆとらう~ん、自分で言っておいてなんだが「ミニ十四代」と呼ぶにふさわしい味わい。

『翠玉(すいぎょく)』は、十四代のごとくまろやかかつ飲みやすいので、食事の邪魔をしない旨口。

十四代ほど味わいに深みがあるわけではなく、『花邑(はなむら)』と同じでちょっと甘め。

そして『花邑(はなむら)』よりクリアでややサラッとしている印象。

お酒だけで楽しむより、食事と合わせてグッとくる感じの造りだ。

だが『翠玉(すいぎょく)』の方向性も間違いなく『十四代』系だ。似た風味を感じる。

ゆとら

ゆとら『花邑』と違ってちょっとダレるのが早い印象。

食中酒として短期間で飲み切ってしまったほうがいいかも。

しかし、この『翠玉(すいぎょく)』。値段を考えると実に旨い。

現在はまだごく僅かな地酒専門店向けにしか卸されていない限定酒である。

もっと知られてくると『花邑(はなむら)』のように価格が高騰してもおかしくない。

『翠玉(すいぎょく)』は、値が上がる前に購入しておきたい逸品としてぜひ覚えておこう。

おすすめは『翠玉 純米吟醸』。

720mlサイズが買えるのも魅力。

花邑・翠玉は、高木酒造技術指導の日本酒なので、十四代に似た酒が欲しい人に最適!

十四代で修業した杜氏が醸す『東洋美人』

山口県の澄川酒造場が造る『東洋美人』は、平成28年(2016年)「日ロ首脳会談」で安倍首相(当時)が、プーチン大統領(当時)にふるまったことで知られる銘酒だ。

山口県の日本酒としては『獺祭(だっさい)』『東洋美人』の2つが特に有名。

東洋美人と十四代の関係

酒蔵を継ぐかどうか迷いのあった若き日の澄川氏が、酒造りに命を懸ける姿に感銘を受けて【酒蔵を継ぐ】と決めたのが、大学時代にお世話になったという『十四代』の高木酒造の学外実習での経験であった。

廃業の危機にあった酒蔵を立て直そうと、たどり着いたお酒もやはり『十四代』。

そんな作り手の日本酒が『東洋美人』なのである。

プーチン大統領(当時)は会談の際、あまりの美味しさに「何という酒か?」と尋ねたという。

そして「素晴らしいお酒だ!」とこの『東洋美人』を絶賛したそうだ。

そんな『東洋美人』も、覚えておいて、一度飲んでみることをおすすめする。

実際にプーチン大統領(当時)が飲んだ『東洋美人 純米大吟醸 壱番纏(いちばんまとい)』は、やはり十四代系まろやかさを感じる日本酒。

【ふるさと納税】でも入手できるので、ふるさと納税で美味しい日本酒をゲットしたい人にもオススメ。

早めに申込みしないと無くなってしまうから気をつけてほしい。

高木酒造製造米「酒未来」で作られた『くどき上手』

十四代の蔵元が作ったお米「酒未来」で作られたお酒が、十四代と同じ山形県の亀の井酒造『くどき上手』である。

高木酒造が18年の歳月をかけ開発した3種類の酒造好適米「龍の落とし子」「羽州誉」「酒未来」。

そのうち「酒未来」が初めて提供されたのが同じ山形県の「亀の井酒造」だ。

ゆとら

ゆとら信頼できる酒造だからこそ、高木酒造から提供を受けることができたんだね。

で、この『くどき上手』。

他の日本酒同様様々な種類があるが、酒未来で醸されたもの以外でも旨い。(「ばくれん」は辛口なので、ちょっと系統が違う。)

『十四代』同様「飲みやすい」と思わせる旨口系日本酒で、高木酒造と同じ山形県のお酒の中でも最近特に人気の高い日本酒だ。

僕は、妻の実家に帰省した際、義父から晩酌でいただいたのが『くどき上手』初体験。

まだまだ日本酒に詳しくない時分に、あまりの飲みやすさに「十四代以外にもこんなに飲みやすい日本酒があったのか!」と驚いたのを鮮烈に覚えている。

今思えば、同じ山形県、十四代の高木酒造が生み出した酒造好適米使用。

十四代傍系だったんだな…

と妙に納得。

そりゃそうだ。『くどき上手』は、山形でも屈指の人気酒だったのだ。

実に素晴らしいことに『くどき上手』は比較的、居酒屋で置いてあることが多いし、手ごろなお値段で販売している酒屋も数多くある。

ゆとら

ゆとらちょっと有難みが少ないのが惜しい。

『くどき上手』と『十四代』とのつながりについては、知らない人がほとんどではないだろうか?

『くどき上手』は、高木酒造も信頼する芳醇旨口系で満足感十分の実力派日本酒だ。デイリーにどうぞ。

西の十四代と呼ばれる『蓬莱泉 純米大吟醸』

愛知県では有名な『蓬莱泉(ほうらいせん)』。

『蓬莱泉(ほうらいせん)』は、今や全国区なんだけど、このお酒も現代風フルーティ日本酒とのこと。

申し訳ないのだが、飲んだことがないのでレビューができないことをお許しいただきたい。

『蓬莱泉 吟』『蓬莱泉 空』は、「西の十四代」と呼ばれているほどのプレミアムな日本酒。

一年待ってやっと手に入れられた(=定価で、という意味だと思われる)

とか、そんなレベルなのは『十四代』を彷彿とさせる。

レギュラー『蓬莱泉』もウマイと高評価なので、純米大吟醸の『吟』『空』は、もはや地元でもほとんど目にすることはないらしい。

『十四代』にどこまで迫れているのか一度賞味してみておきたいお酒だ。

十四代蔵元が衝撃を受けた「古典寫楽」のブランド看板を継承する『寫楽』

『寫楽(しゃらく)』(宮泉銘醸)は、もはや日本酒愛好家にとって非常に有名な銘酒で、僕も好きな銘柄の一つだ。(特に「おりがらみ」はヤバい旨味で大好き。)

『十四代』との直接的な関わりはないのだが、銘酒『十四代』を作った高木顕統氏に「衝撃を受けた」と言わしめたお酒が「古典寫楽」。

高木顕統氏の酒造りの原点は「古典寫楽」である

と朝日新聞の記事で読んだことがある。

残念ながらその「古典寫楽」を造っていた東山酒造は廃業したが、ブランドを引き継いだのが宮泉銘醸で、『寫楽』という名が継承された。

『寫楽』はイチから造られたお酒なので「古典寫楽」とは別のお酒にはなるが、その精神が受け継がれているからこそ、現在銘酒としての地位を築いているのだと思われる。

やはりこだわり抜かれた酒造りにこそ銘酒が生まれる理由があるようだ。

『寫楽』は、メロンっぽい香りで甘いのにキレがあってバランスが最高!

思わず「旨い!」と漏らしてしまう出来栄え。

『寫楽』は、比較的手頃な値段で買えるプレミアム酒の代表的なものと言ってもいいだろう。

ちなみに、宮泉銘醸が『寫楽』ブランドとは別に醸す『会津宮泉』も最近レベルが非常に高いと評判だ。(『寫楽』の宮森氏が担当するようになったからかな。)

もはや2枚看板と言ってよく「寫楽兄弟酒」としてどうぞ。

知名度の違いだけで『会津宮泉』も旨い!

十四代をプロデュースした名将から教えを請うた『新政』

最近グググーーー!!っと人気に勢いがついてきた感があるのが、秋田県新政酒造の『新政(あらまさ)』。

『新政 No.6(ナンバーシックス)S-TYPE』など酒名も今までの日本酒の常識を覆す斬新さながら、新政の味は正に現代的で、もはや堂々プレミアム日本酒の仲間入りを果たしている。

新政酒造の佐藤氏は、酒造りの真髄を得ようと何度も山形に通い「十四代をプロデュースした名将」小関敏彦氏に教えを請いに行ったとのこと。

十四代の名将からの教えが息づく『新政』がおいしくないわけがない!

その教えどおりに忠実に酒造りをしたことが結果に繋がったのが『新政』なのである。

『十四代』よりも現代的かつ実験的な味わいで、若い人の感性を刺激しそうな味と名前。

そして『新政』はボトルもオシャレ。

新政酒造からはさまざまな銘柄・種類が出てきており、それぞれに個性的な味わいなので、ぜひたくさんの銘柄を飲んでみてほしい。

どれももちろん美味しく、かつ個性的。

ややシャープなものが多い印象だが、『十四代』を思わせるお米の旨味をしっかりと引き出した造りは見事。

ゆとら

ゆとら個人的には『新政 No.6 S-TYPE』が十四代系かと。

屈指の人気蔵に育った新政酒造の創り出す日本酒『新政』は、まだまだ新銘柄が登場しそうな勢い。

今後も要注目な日本酒だ。

ポスト十四代と言われる『飛露喜(ひろき)』

福島県会津の廣木酒造の『飛露喜(ひろき)』は、ポスト十四代と言われるほどの実力派人気酒。

『十四代』と同じくフルーティ芳醇甘口で、かつフレッシュな味が魅力の銘酒だが、そんな『飛露喜』の廣木酒造も以前は廃業の危機にあった。

TVドキュメンタリーへの出演、有力な酒屋との出会いを通じて、廃業の危機を脱し今があるのだが、実は今の『飛露喜』があるのは『十四代』のおかげでもあるという。

というのも、廣木酒造の蔵元であり杜氏の廣木健司氏が衝撃を受けたお酒が(やっぱり…)『十四代』。

それまで旨い日本酒の常識とされてきた「端麗辛口」ではないフルーティな「芳醇旨口」なる味わいに絶句した廣木氏が、自分らしい味わいを求めて醸した傑作が『飛露喜』なのである・・・が、ここに至るまでにドラマがある。

『十四代』を飲んだ時と同じく「今までの常識にとらわれない」酒造りとして、本来日本酒造りに欠かせないとされた火入れを行わずに誕生した『飛露喜』なのだが、無濾過生原酒であるがゆえに寒い時期にしか出荷できない。

『「無濾過生原酒」は変化球なので、年中出荷できる定番酒を造ることが大切だ』

と『十四代』の高木氏にアドバイスを受け、そしてできあがったのが現在の『飛露喜 特別純米』。

平成初期に誕生した『十四代』、そして平成中期に誕生した『飛露喜』。

いまやどちらもプレミアム日本酒の代表的銘柄だが、このように影響を受けていたというドラマがわかれば日本酒はさらに美味しい!

十四代を目指して造られた日本酒

1.楽器正宗(がっきまさむね)

個人的に今、一番の推し日本酒が、福島県は大木大吉本店の『楽器正宗』だ。

同じ福島県の『寫楽』よりも高い評価を与えている人もいらっしゃり、『楽器正宗』のレベルの高さがうかがえる。

僕は『楽器正宗』を初めて飲んだ時、吟醸や大吟醸ではなく本醸造、つまり醸造アルコール添加のレギュラー酒ということもあって、『十四代 本丸』を飲んだときと同じような衝撃を受けた。

アル添なのに、ジューシーでフレッシュで華やか!

まるでバナナや青りんごを思わせる爽やかな甘み、スパッと切れるくどさのない飲み口。

アルコール臭さを感じさせないフルーティでまったりとした飲み口が、『十四代』を想起させたのだ。

後でわかったのだが、この『楽器政宗』は十四代を目指して造られたのだそうで。

やっぱ行きつくところはソコなんだな・・・プロでも。

『楽器正宗』は『十四代』を目指して作られ今や人気酒になった。

聞いて納得、飲んでさらに納得なのだが、『楽器正宗』の良いところは、お値段が超安い!(今のところ)

超ハイコストパフォーマンス!

720mlで1,000円ちょっと。一升瓶でも2,000円ちょっとで買えてしまう。なんせ本醸造だから。

『十四代 本丸』が醸造酒なのに、並みの吟醸酒以上の風味であるように、この『楽器正宗』もそこらの吟醸酒では太刀打ちできないだろう。

本醸造、本醸造中取り、別撰、別撰中取り、どれを飲んでも超うまい。うまい。うまい!

あまり広まってほしくないが(笑)・・・その味と比べて『楽器正宗』は値段が安すぎる!(ウレシイ!)

界隈では結構人気が出てきているので、一部ではプレミア価格での販売になっていたり、徐々に入手が難しくなってはいるが、まだ手に入れやすい部類だ。

ゆとら

ゆとら入手できなくなる前にゲットしておこう。

『楽器政宗』は、激烈おすすめハイコスパ日本酒だ。

やや粗削りなところがまたイイ。そしてまだこれからも進化しそう。

きっと『楽器正宗』も『十四代』のようにプレミア酒になるのだろう。

2.鼎(かなえ)

「鼎(かなえ)」は、長野県信州銘醸で作られるお酒。

『鼎(かなえ)』は、『十四代』を目指して・・・いや、『十四代』に勝つために造られたそうだ。

和田峠に湧き出る黒曜水という日本一の超軟水を仕込み水として用いて造られる。

米と水は日本酒の命とも言うべき素材だ。

僕は『鼎(かなえ)』をまだ飲んだことがないのだが、飲んだ人曰く「十四代を超えたかも…」とか「本丸ではない高級な十四代の味」だそうで。

こりゃヤバイね。絶対飲まなきゃイカン!(値段も今なら安い!)

十四代に似た味を求めて~まとめ

さて『十四代』に似た味を求めて、さまざまな日本酒をご覧いただいたが、一つか二つぐらいは「飲んでみたい!」って思うようなお酒はあっただろうか?

十四代はあまりに人気で、定価で買えたら奇跡と言ってよく、入手は非常に難しい。

だがここで紹介した日本酒達なら、『十四代』的で味わい深いが、一部を除いて比較的購入もしやすい。

フルーティで飲みやすいので、男性だけではなく女性や日本酒が苦手な方にも比較的好まれるハズだ。

どれもハイレベルな日本酒なので、売り切れる前に味わっておくことを本当に強くおすすめしたい。

また高品質のため、お世話になった人への贈答品として、もしくは父の日・母の日・誕生日などのプレゼントとしてもおすすめできる。

ぜひこの記事で紹介したウンチクを垂れながらプレゼントしてあげよう。

ゆとら

ゆとらきっと喜ばれると思うよ。

そして、なかなか見かけないとは思うのだが、一度はどこかで出会えれば『十四代』も堪能していただき、他の日本酒と比較していただけると幸いだ。

おまけ~日本酒におすすめな美味しい鰹のたたき

最後に、紹介した日本酒と合わせて堪能してほしい、お酒のアテをふるさと納税でおすすめして締めたい。

届いてビックリ!の大量メチャ旨『藁焼きカツオのタタキ』で、個人的に「ふるさと納税の返礼品コスパNo.1」としておすすめ。

本場高知(土佐)の藁焼きの香ばしい匂いと、もっちりで臭味のないカツオ…それに美味しい日本酒があれば、もうサイコーの晩酌となる。。。

ぜひとも「ゆとり」ある休みの前日に堪能していただき、人生の楽しみをひとつ増やしてみてはどうだろう。

『十四代』以降、急速に日本酒のレベルが上がり、ひと昔前のいわゆる「美味しい日本酒」とは概念自体が一変してしまったように感じる。

フランスでも日本酒(JAPANESE SAKE)が三ツ星レストランにオンリストされ飲まれるなど、世界で日本酒が徐々に広まってきたのも、こういった美味しい日本酒がたくさん生まれている背景があるからだと思う。

でもいまだに『十四代』はトップに君臨しているし、ライバルもそこを目指して日々、腕を磨いて競うように美味しい日本酒がバンバン出てくるようになった。

そんな今が、日本酒のハマりどきかも?

では今宵も乾杯!(飲みすぎ注意!)