『花邑』(はなむら)という日本酒をご存じでしょうか?

あの「十四代」の高木酒造の薫陶を受けた日本酒として、ネットでは少しプレミアがつく日本酒です。

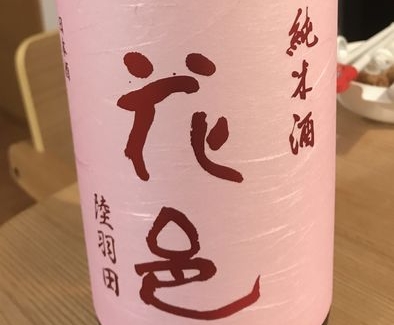

「十四代」はなかなか手に入らないですが、今日は「十四代」直系の『花邑(はなむら)純米酒 陸羽田』が手に入ったので、じっくりその風味をレビューしてみたいと思います。

『花邑』は今やプレミア日本酒の一つですが、中でも当初より販売されているこの「陸羽田」は希少な品種のため見かけることが比較的少ないように思います。

ごく一部の特約店でしか手に入らないらしいので、僕の好きな「十四代」風味なのか、その気になる味を何日かにわけて味わってみました。

「花邑(はなむら)」の基本的なスペック

もうご存知の方もいらっしゃると思いますが、一応『花邑』について簡単に解説しておきます。

日本酒やワインは、予備知識あるなしで味わい方が変わってくるからです。

『花邑』は、日本酒のトップに立つ「十四代」の高木酒造から異例の技術指導を受けて造られた、秋田県の「両関酒造」が醸す日本酒です。

「十四代」というのは、日本酒ファンなら知らないものはいないほどの【最も入手困難な日本酒】であり、その困難さから「幻の酒」と言われます。

その幻の酒「十四代」の技術が入っているのが『花邑』というわけです。

技術指導と一口に言っても、その内容は半端なく、醸造方法はもちろん、米の選定から保管方法・ラベル・名前にまで多岐にわたっています。

幻の日本酒「十四代」直系とも言える【芳醇旨口】に加え、両関酒造の技術も程よくブレンドされた今どき系甘旨だが、くどくなくスパッと切れる飲み口で大人気なのが『花邑』です。

「まるで十四代じゃないか!」

と言う愛好家の方もちょくちょく見かけます。

「十四代」があまりにもプレミアがつきすぎているので、かわりに『花邑』を飲む…そんな愛好家も多いように思います。

『花邑』は、それぐらい支持される幻の十四代DNAが入った日本酒なのです。

「花邑 純米酒 陸羽田」とは?

さて『花邑』に限らず、日本酒は様々な品種や手法で造られるわけですが、『花邑 純米酒 陸羽田(りくうでん)』とはどんなお酒なのか?

まず『花邑』には大きくわけて「純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」があります。

以下のような違いです。

純米酒・・・醸造アルコールが添加されず米、米こうじ、水だけで造られる

純米吟醸酒・・・上記+精米歩合60%以下で造られる

純米大吟醸酒・・・上記+精米歩合50%以下で造られる

醸造アルコールが添加されると「醸造酒」(本醸造など)となります。

技術のある酒造会社だと、醸造アルコールで風味を整えて素晴らしい日本酒を造るので、醸造酒より純米酒の方が美味しいと一概に言うことはできません。

ただ「純米酒」は醸造アルコールを使わない分、米の旨味やコクが前面に出やすいとされ、純米酒を好む日本酒愛好家も多いです。

さらに吟醸・大吟醸となると低温発酵による「吟醸香」が生まれ、よりフルーティになりやすいです。

そして「陸羽田」(りくうでん)というのは、山形県産の米の品種名。

米の品種によって出る風味が違うので、日本酒愛好家は異なる品種を飲み比べ「〇〇が特に美味い」とかウンチクをほざきたがるのであります(笑)。

ゆとら

ゆとら日本酒やワイン好きはウンチクが大好きなのだ。

ということで、『花邑 純米酒 陸羽田』は、醸造アルコールが添加されていないピュアな純米酒で陸羽田(りくうでん)という酒米(米品種)で造られた日本酒ということになります。

ちなみにこの『花邑 純米酒 陸羽田』の精米歩合は55%であり、実は純米吟醸としてもよいレベルにありますが、あえて「純米酒」と名乗るほど、徹底したこだわりようです。(このあたり「十四代」の高木酒造も同じ。)

そう、並みの純米吟醸酒では『花邑』の純米酒に太刀打ちできない、ということになるのです。

「花邑 純米酒 陸羽田」レビュー~花邑のなかでは異例のやや辛口?

では『花邑 純米酒 陸羽田』を飲んでみたので味の方をレビューします。

飲んだ感じは、『花邑』らしい米の旨味をしっかり引き出したスムーズな味わい。

香りはやや控えめですね。

そして、一口目からは「あぁ十四代に似ているな」とは感じません。

もちろんアルコール臭はなく、スッと喉に入る感じが似ていなくはないですが、もう少し辛口でシュッとしています。

「十四代」はもっとスムーズかつまろやかに喉を通過していく感じがあります。

ただ・・・飲み進めていってわかるのですが、この『花邑 陸羽田』は、温度が少し上がっていく毎に風味が増していき、ワインでいうところのいわゆる「開いた」状態に近くなってくるように感じます。

そして徐々に「十四代」の風味に近くなっていきます。

それを証明するかのごとく、二日目、三日目と味の変化が楽しめますが、まったくダレた感じはせず、むしろ風味がグッと増している感すらあります。

米品種にもよるのか、しっかりとした頼もしい酒質に感じます。

同じ両関酒造の『翠玉(すいぎょく)』(←同じく「十四代」の高木酒造から技術指導を受けたお酒)が、比較的ダレるのが早いのとは非常に対照的です。

『花邑 陸羽田』は、同じ『花邑』の中でも、やや香りを抑えた控えめの風味ですが、開くごとに風味が増していき、その変化がじっくり楽しめる「しっかり造りこまれたお酒」という印象を強く受けました。

よく考えると『翠玉』は720ml(四号瓶)があるのに対して、『花邑』は一升瓶ばかりよく見かけるような。。。

『花邑 陸羽田』はダレにくい酒質と、味の変化を味わうための工夫がなされた日本酒なのかもしれません。

逆に言うと『翠玉』は、出荷前に少し空気に触れさせ風味をある程度引き出した上で出荷され、早めに飲み切った方が良いという酒質なのかもしれませんね。

ちなみに・・・四日目ぐらいになると、飲み終えた杯の残り香が「十四代」のそれに非常に近づきます。

更に次の日ぐらいからは、一口目から

うぉーーーー!!めっちゃジューシィ!

どこから出てきた、この風味!?

と思わずツッコミたくなるぐらいのドリーミィなお味になっています。

なんということか・・・

完全に開いた『花邑 陸羽田』はあの「十四代」よろしく超トロピカルでジューシーな風味に変化する!

しかし喉を通過する際の感触はややピリッとして辛口感を演出するため、スムーズさは「十四代」と明確に異なります。

そして・・・飲み終えると、「十四代」独特の米の旨味をギュッと凝縮したかのような芳醇な香りが、飲み終えた杯からプンプン薫ってきます。

なるほど・・・やはり十四代系だ。。。最初はそんなでも無いのに・・・。

「やっぱりうまい!!」

「十四代」をこよなく愛する僕としては、思わず顔がニヤけるのを止めることができませんでした。。。

やはり・・・やはりな・・・

最初は『花邑』にしては香りが控えめと侮っていましたが、それは単なる序章にすぎなかったようです。

侮ってごめんなさい!

さすが高木酒造が徹底的に技術指導して生まれた銘酒『花邑』。

個人的には「十四代」よりも、そしてほかの『花邑』よりも最初の印象は辛口に感じますが、確かにその方向性や米の旨味の引き出し方は「十四代」に結果、よく似ていると感じざるをえません。

喉を通過するときのスムーズさというかまろやかさは「十四代」が一歩も二歩も上ですが、むしろその喉を通過する際のアルコールの少しのアタックがやや辛口感を生み出しており、『花邑』の良いアクセントにもなっています。(このあたり『花邑』の他の銘柄にもやや共通します。)

飲み進めるにつれ「十四代」に似てきますが、ややドライという異なる味わいが非常に魅力的なのが『花邑 陸羽田』です。

『翠玉』が食事とのバランスを考えて造られているのに対して、『花邑』はお酒だけでもイケるタイプなので、より日本酒好きな方向けだと思います。

日常で使い分けるのもアリです。

『花邑 純米酒 陸羽田』は、『花邑』の中でもやや甘さ控えめで大人な感じ。そしてジワジワうまくなる。

「花邑 純米酒 陸羽田」まとめ

さて、やはり『花邑』は「十四代」系で旨かった・・・という結論になりましたが、「十四代っぽさ」を味わうには日にちや温度管理が必要となりそうなところが『花邑 陸羽田』です。

『花邑 陸羽田』は、他の花邑の銘柄に比べて、やや香り控えめで、甘さもやや少なめな印象です。

ただその分、幾分どっしりした大人の花邑という感触になります。

『花邑』がやや甘すぎる、と感じていらっしゃる方にはこの「陸羽田」が意外に合うのではないかと思いますので、よかったら試してみてください。

そしてこの『花邑 陸羽田』は、一日で飲み切るのではなく、長く味の変化を楽しめるスルメのようなお酒です。

なので、できれば一升瓶でチビチビその変化も味わってみてほしいです。

その変化の過程で、きっと「十四代」の片りんが顔を覗かせ、思わずニンマリとするに違いありません。

そういった意味でも「十四代が手に入らない!」という十四代が好きな方にももちろんオススメできます。

ただし、十四代直系を期待していると、最初の印象は「アレ?」となりますよ。特に最初の一杯の飲み口は、少し似ている雰囲気は感じるも、明確に異なるのがハッキリしています。

「十四代系」を期待するなら『花邑 純米吟醸 雄町』をおすすめします。

まぁ「十四代」に似ていようが似ていまいが、『花邑 純米酒 陸羽田』は純米酒らしく、おだやかで非常に落ち着いた日本酒で、味の変化が楽しめる酒質のしっかりした素晴らしい日本酒でした。

『花邑 陸羽田』は、『花邑』の中でも非常に真面目タイプの質実剛健タイプの日本酒です。

美味しいと感じたなら、ぜひ「陸羽田」だけでなく「美郷錦」や「雄町」など他の花邑も試してみて、風味の違いを感じてみてください。(雄町は特におすすめ!)

『花邑』は造りがどれも素晴らしいので、楽しく飲み比べてみることをオススメします。

では忙しい毎日に、少しでもゆとりや豊かさを生み出していきましょう。